蛇年农历春节期间,我在网上看见了麦克·布洛维(Michael Burawoy)去世的不幸消息,这无疑是当代马克思主义研究界的重要损失。马克思主义研究和马克思主义指导下的一般性社会科学研究在二战之后的东西方都曾经出现了数十年的快速发展。尤其是世界社会主义取得重要进展的1950-1970年代,出现了一批核心的马克思主义论著,当代世界的马克思主义研究还在很大程度上属于这一波热潮的延续,而布洛维最重要的工作就孕育于这个时代。

麦克·布洛维

在几年前,另一位重要的马克思主义社会学家埃里克·奥林·赖特(Erik Olin Wright)也去世了。这两位学者是同年(1947年生),在这里讲述年龄,不是闲笔,而是要特意指出他们所处的特殊历史时刻。从马克思的年代开始,每二三十年都会出现代表性的马克思主义学者,但是由于所处的时代不一,他们想做的和能做的事情就会有相当的差别。在他们之前一代的马克思主义学者,比如经济学界的斯威齐,历史学界的霍布斯鲍姆,经历了大萧条和二战,其学术的主要形成期是资本主义处于防守态势的情形下。但布洛维、赖特这一代学者,其思想学术成长于1970年代,其实是攻守转换的当口,60年代的浪潮已经要过去了,而在其走入学术成熟时期的时候,已然世殊事异,社会主义遭受挫折,资本主义也随之变得愈加保守腐朽。

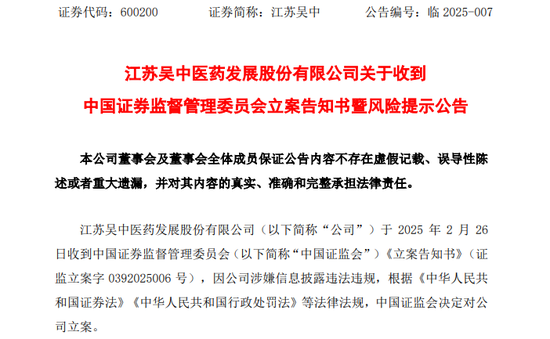

埃里克·奥林·赖特

在学术风潮来的时候,跟着走是容易的,于是乎在1960、1970年代,不论阵营,似乎无处不谈马克思。但是到了1980年代以后,风潮一变,很多人也马上跟上新潮流,自我洗脑去了,甚至有的人要痛悔前非,觉得自己作为书生上了当。所以,布洛维这一代学者,能够在这之后还提马克思主义传统,这本身也是贡献。

毋庸讳言,这种时代的变化毕竟是强有力的,人终究不能摆脱自己的社会关系,对于这些在精英高校任教的学者来说也是一样。正如下面要阐述的,尽管这些学者还愿意继续在马克思主义传统里面写作,但80年代以后的大环境也的确影响了这批学者的思想发展。

在赖特去世的时候,布洛维给他写了一篇纪念文章,叫“两个马克思主义的故事”(A tale of two Marxism, New Left Review, 2020)。我们不妨就从此处入手,来谈谈所谓两个马克思主义的问题。

所谓两个马克思主义,其实形容的就是在旧的历史条件下生长出来的批判性学说的普遍境况:一方面,这样的学说必须对当下的社会关系进行科学的分析,另一方面,这样的学说也还得告诉我们怎么从当下走到未来那个更好的社会。在布洛维引述的美国社会学家Alvin Gouldner的论著中,头一种被叫做“科学的马克思主义”,而后一种则是“批判的马克思主义”。

对现有的社会关系进行分析当然不是马克思主义的专利。各门各派的学说实际上都在做这样的事情,只不过抽象的立场和方法各有不同。马克思主义的传统跟一般庸俗学问的重大区别之一,就是把握住了科学分析中的矛盾关系。拿马克思、恩格斯的《共产党宣言》为例,他们的笔下,社会结构可以如此去分析:“自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工“。

我们还能顺着马恩的话继续:“在过去的各个历史时代,我们几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级,看到社会地位分成的多种多样的层次。在古罗马,有贵族、骑士、平民、奴隶,在中世纪,有封建主、臣仆、行会师傅、帮工、农奴,而且几乎在每一个阶级内部又有一些特殊的阶层。”

如果一位学者的工作就是寻找无穷的数字和案例来分析在某个国家某个时期有多少个层次,里面又有着多少大小人物的悲欢离合,那么无疑可以在学术界端上饭碗了。但是这种工笔画不是马克思主义的根本兴趣所在,马克思主义的分析也并不是到此为止了,而是要关注结构当中的矛盾,以及矛盾斗争中出现新的变化——“一句话,压迫者和被压迫者,始终处于相互对立的地位,进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争,而每一次斗争的结局都是整个社会受到革命改造或者斗争的各阶级同归于尽。”由此,马恩开始进入对于资本主义历史阶段的描述分析。

通观《共产党宣言》,其中既有对于资本主义的历史分析,又有在19世纪中期应该如何推动社会主义的具体方略。所以哪怕从一开头,“科学的马克思主义”和“ 批判的马克思主义”这两者本来也是相辅相成的。

布洛维提到在1970年代(或者任何革命浪潮的时代),两种马克思主义是统一的,但是之后这两者就分开了。这种分割是怎么出现的呢?布洛维没有解释,原因其实并不复杂。在马克思、列宁、毛泽东的经典分析当中,他们“科学”方面的工作首先是对于现代社会生产关系的把握,而一旦把握主要矛盾,就能够进而分析出在改变旧的生产关系的过程中,谁是我们的朋友,谁是我们的敌人。由此也就能够得到可靠的政治路线和策略,来切实推动改天换地的斗争,这也就进入了“批判”的领域,而每一个阶段的具体分析使得策略得以不断的调整,最终的目的则是建立新的社会。

在1960、1970年代的时候,赖特、布洛维这一批青年开始接触马克思主义。正如最开头提到的,他们曾经见识过资本主义退守阵地的阶段,什么东西的发展都似乎能潜在地给资本主义的灭亡挖一个坑。所以,对当时美国或者任何地方的客观分析,无非都是在指向激进变革的可能性甚至是实际政治策略,“科学”与“批判”就能自然统一。

话虽如此,我想,不管对赖特还是布洛维,这样的统一其实从一开头就不容易。

这是什么意思呢?布洛维成名作可能是1970年代末发表的《制造同意》,研究的是资本如何有效地统治劳工。这里面的关系刻画的是一种有些不同于传统马克思主义里面压迫者和被压迫者的斗争关系,布洛维特别强调这种统治和剥削没有工人的某种参与和同意也是实现不了的。有点一个愿打一个愿挨的意思。

此处不是详细评价布洛维学术贡献的地方,不过这种对于被压迫一方“同意”的基本逻辑,其实从布洛维早年的第一本学术著作,也就是他研究赞比亚独立后的矿业里面就展现出来了。布洛维认为很多殖民时期的特征在独立之后还是延续下来了,这其实也就对赞比亚民族政府的独立发展道路提出了质疑。他进而认为殖民者与被殖民者之间也有某种“同意”关系,而这种“同意”塑造了独立后的政治经济秩序。

布洛维的观察不能说完全没有根据,老爷们总有几个家生的忠仆,殖民者手里掌握大批买办,跟着西方走的心理也无异于某种思想钢印。但是把这种现实中的抗争和20世纪伟大的民族解放,叙述为某种殖民秩序的延续,甚至强调殖民秩序的某种“同意”关系,这又容易要走向另一面。

这种思考里,资本主义坚韧无比,压迫关系里面简直上下同心,现实的民族政府也似乎不比之前(殖民者)更好。一旦在所谓的“阶级分析”里面看不到主要矛盾,斗争,以及新的力量,看起来是特别具有批判性,但其实是有些绝望的,容易丧失从“科学”走向“批判”的能力。

在另一方面,赖特早期研究美国的监狱,后来主要关注阶级分析。在70年代末期发表的最早的一本主要著作里(Class, crisis, and the state,New Left Books),他精到地分析了20世纪发达资本主义国家的阶级结构和政治经济危机。作为结论,他认为,在美国这样的发达资本主义国家,给定当时阶级构成,社会主义革命不太能发生,那么社会主义者能做什么呢?就是利用资产阶级国家的民主制度来尽量削弱资产阶级国家,以待未来。赖特的清醒之处,就是明确知道资产阶级国家不能直接为社会主义所用,期待和平长入社会主义是空想,因此,削弱资产阶级国家已然是赖特能看到的最切实的路线。

比起布洛维一度把希望放在波兰团结工会,赖特的政治眼光可能更成熟一些。但是不管如何,他们都很难在现实中看到发展社会主义的路径。如果说赖特还期待着西方左翼政治力量能够靠民主制度削弱资产阶级国家,那么到了80年代以后,全世界右转,布洛维的期待(团结工会)和赖特的期待(削弱资产阶级国家),都丧失了条件,那么对于他们来说,下一步能往何处?

在这种条件下,这一批学者一方面不那么看重实际的社会主义和民族解放里面的根本性变化,另一方面他们也知道在美国这样的发达国家,社会主义还远远提不上日程。因此“科学”与“批判”就不得不分离,如果他们干脆抛弃马克思主义,那么也不用去提什么新社会,只要搞搞学院社会学即可,可他们又不愿意这样做,因此只能去研究“现实乌托邦”来作为批判,其实就是要保持对于新社会的想象力,这就不得不陷入到某种“空想”当中去了。

问题也就在此处。马克思主义是一个整体,一旦在分析当中把马克思主义硬生生地切出了“空想”和“科学”两半,那么任何一半都很难称为马克思主义,而是会氧化成为某种另外的东西。

赖特在1980年代以后花了很大的精力,去做跨国的定量阶级分析。这种经验主义的工作本身已经远离他70年代的初心了,何况这样的研究最后也没有什么有趣的结果。他之后开始投入到所谓真实乌托邦的工作,在现实世界中研究整理超越资本主义的案例,包括员工持股、社会分红、基本收入等等。这是他在坚持自己作为马克思主义者整体性的努力,就是在“科学”之外,依然还在努力做“批判”类的工作,尽管已经从70年代一退再退。

布洛维则在本世纪推动了所谓公共社会学的传播,强调学术与政治社会议题的关联(尤其是保卫所谓市民社会),这种学术研究其实也就是他的“批判”类的努力,只不过在社会主义这个方向上更加不明显。这样的工作也跟马克思关联不大,这也许就是他后来转向波拉尼、中早期的杜波伊斯那里去寻找新启示的原因。

布洛维曾评述,赖特从开始想用马克思主义改造社会学,最后其工作反而逐渐发展成了一种马克思主义社会学,其实这样的分析也可能适用于他自己。就事论事,这些后来的社会学研究工作是有用的。然而,对于这些试图在马克思主义传统里写作的人自身来说,恐怕又是远远不够的。恩格斯写过传世名篇:《社会主义从空想到科学》,只要还自认是马克思主义者,谁愿意从科学到空想?

说了这些,目的不是要批评这些已经逝去的学者。布洛维和赖特这些学者,在很不利的历史条件下坚持下来,而且留下了一批值得后来的马克思主义者阅读讨论的著述,这已经难能可贵。我基本没有提到他们个人在坚持马克思主义当中遇到的挑战。其实这个反倒是最容易想象的。从工作环境来说,虽然他们都曾在颇有名望的院校任教,也不用担心丢工作,不过在学术界的人就知道,做少数派什么时候都不容易,何况孤立无援的学院小环境也是痛苦的来源。我没有个人接触过这两位学者,也许布洛维所在的伯克利相对好不少,可我的确曾经听说,赖特在其生前工作的威斯康星大学社会学系是颇为孤独的。

我们可以重温马克思的那句老话,“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”况且,我们早就清楚,“有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终竟不过是苍蝇。”

在21世纪的第三个十年,我们隔布洛维、赖特当时面临的转折点又已经过去了40年。世界发生了巨大的变化,而且这样的变化在加速进行中。可以说,第三条道路早已覆灭,资本主义内部的各种改良的希望渺茫。美国为首的资本主义核心国家的势力明显下滑,而全球南方势头日涨,这些世界的大变局在催生着新的马克思主义的研究。在这样的探索当中,马克思主义者有希望能够统一“科学”与“批判”。不管寄身在哪个学科,希望有一个更好的世界的人都还面临着重要而艰巨的工作。我想,必须得是这样的探索努力,才是对布洛维和赖特这一代杰出学者的真正纪念。

2025年2月,《共产党宣言》发表177周年之际

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号